7月のオレンジカフェから1か月が経ちましたが、殆ど毎日雨が降っていた8月でした。そして今日も雨の予報でしたが、12名の方が来店して下さいました。そして幸いなことに天気予報もはずれて、皆さん雨に合わずに済みました。

今日はいつも、皆さんの体調を見守って下さっている,看護師さんが、熱中症についてお話をして下さいました。

熱中症にならない為の1日に必要な水分の目安は、2ℓだそうです。そのうちの1ℓは、3度の食事をきちんと摂ることで、補われているそうです。あとの1ℓ分を回数を分けて少しづつ摂るようにするのが良いのだそうです。

のどが渇いたと感じた時は、脱水症状になっているのだそうです。

お話の後、参加者で経口補水液を作ってみました。スタッフも飲みました、看護師さんが言われるほどまずくなかったのですが、この経口補水液を美味しいと感じた時には、すでに熱中症になりかけているのだそうです。クワバラ・クワバラでした。

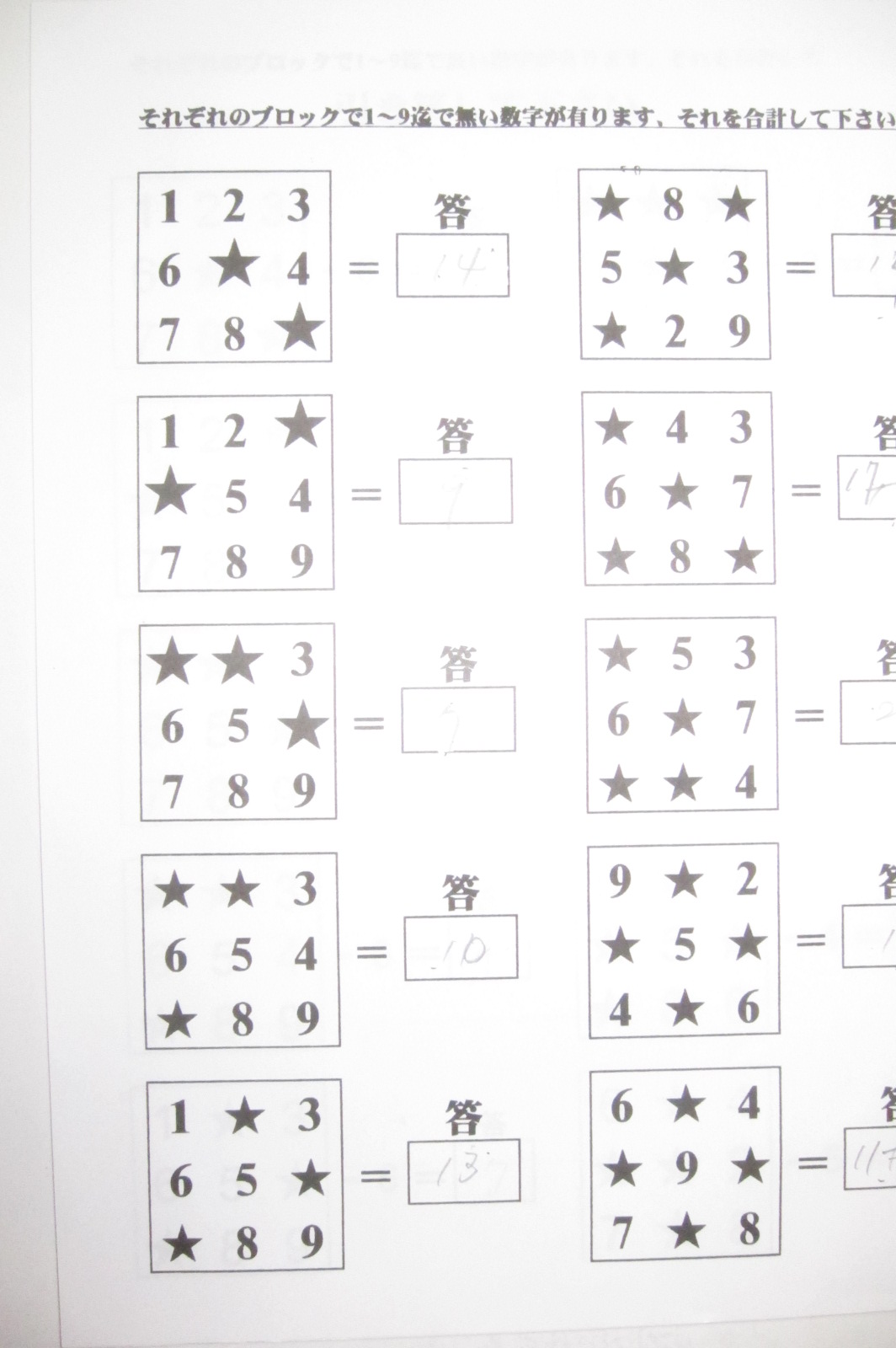

補水液の割合は

水 ペットボトルが良いそうです(500ml)

砂糖 20g(大さじ2)

塩 1.5g(親指と人さし指で一つまみ)

レモン汁 少量