10月24日の輝く高齢者の介護予防講座は、15回シリーズの8回目で「心の健康(なつかしの歌)」でした。講師は地元の歌おう会をあちこちで開催している松本和美先生です。

唱歌、なつかしい歌謡曲など色々なジャンル16曲を22名で歌いました。途中で、「ふるさと」を歌った後は一人一人自分のふるさとを話していただき、また、手話を使って「手のひらをに太陽」を歌いました。最後には、鉄道唱歌の替え歌「長寿の歌」を歌って終了しました。

シニアメイトサービスの近況

シニアメイトサービスのあんなこと、こんなこと

記事一覧

輝く高齢者介護予防講座

10月17日 輝く高齢者介護予防講座

今日は、武蔵村山病院の看護師長をされている木村敦子さんに、物忘れと認知症の違いについて話をしていただきました。

加齢によるもの忘れは経験した一部を忘れてしまい、物忘れの自覚はありヒントがあれば思い出し、判断力もある。

認知症の物忘れは経験したこと自体を忘れてしまい、物忘れの自覚がなく、ヒントがあっても思い出せず判断力もなくなる。早期に原因を除けば、認知機能の回復が見込めるそうです。

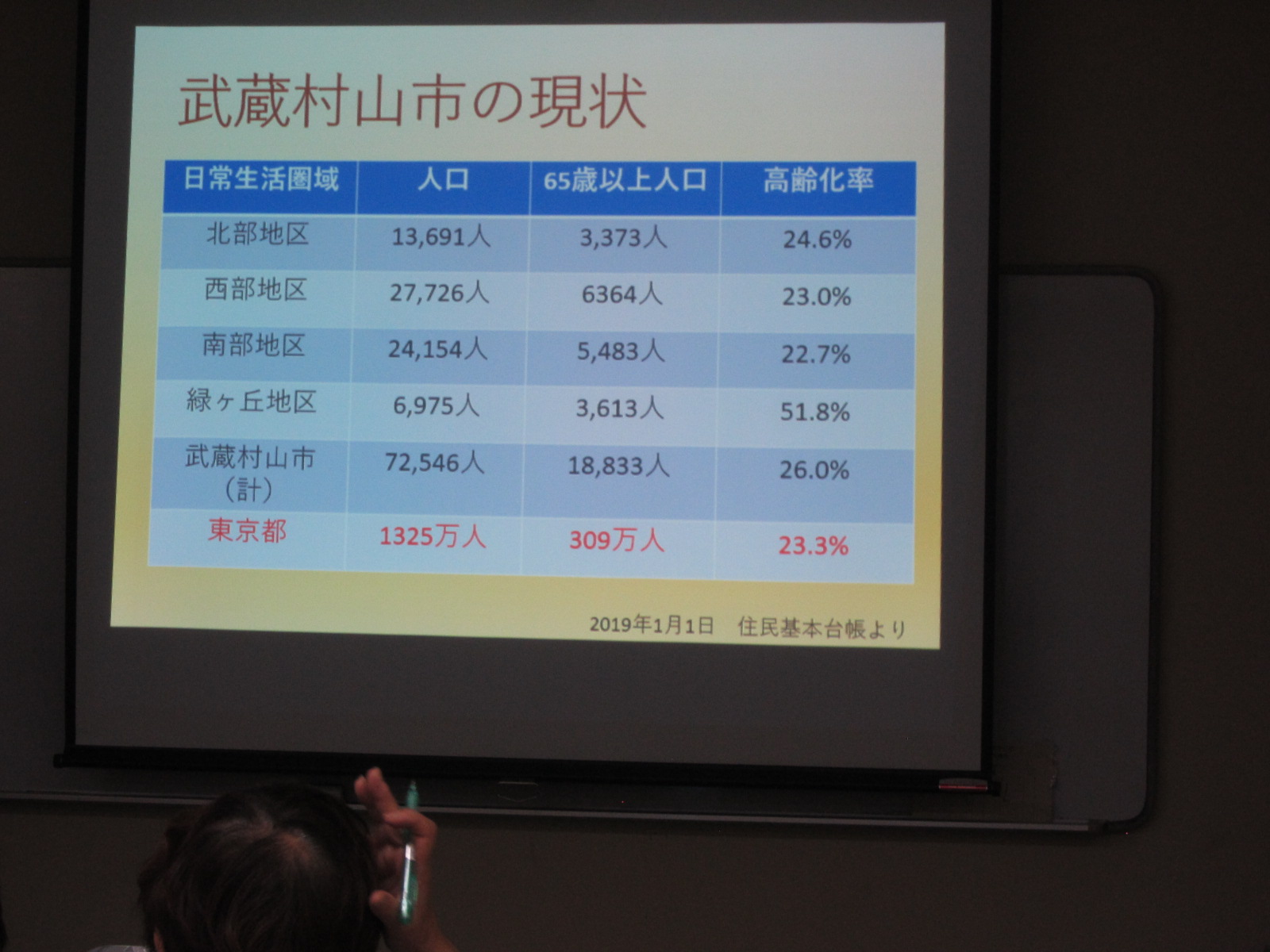

2025年には日本の高齢化率は30%になり、3人に1人が高齢者だそうです。

10月日 6回輝く高齢者介護予防講座

本日は「おもちゃとゲームで脳の活性化」の話を、高齢者アクティビティ開発センターの 磯 忍さんに話して頂きました。

人の手のひらには、2万個のセンサーがあり手を動かすことは

脳を働かせることと同じで、考えながら手を動かすとより効果的だそうです。

説明の後はゲーム大会「さわってあてっこ・セーフティマグネット・ステッキー」の3のゲームをしました。

木札と同じものを袋の中から手の感触で探し出す。マグネットのついたダーツを投げる。3色のスッティクの束に輪を通しひねるように立てて、サイコロに出た色をスッテックの束を崩さないよう抜いてゆく。

神経を集中して手を動かし、最後は笑って楽しいゲーム大会でした。

10月3日 5回輝く高齢者介護予防講座

3日の介護予防講座は「家庭で出来る簡単料理」で、女子栄養大学講師の倉持光江さんに教えて頂きました。

調理室で4グループに別れて ①しめじご飯 ②包み豆腐の春菊あんかけ ③ゆで豚と茄子のピリ辛葱ソース ④ひじきと野菜のツナ和え ⑤あずき豆乳ぜりーの5品を作りました。

やはり現役主婦の方が多く、手際よくコミニケーションとりながら、てきぱきと蒸したり、和えたり、切ったりと時間内に完成しました。みなさんで「おしゃれなメニューで美味しいね」と言いながら素敵な昼食となりました。

お料理は仲間意識があり絆が深まり楽しい講座でした。

9月26日 4回輝く高齢者介護予防講座

今日は歯科衛生士の箕輪久子さんに「口腔ケアで病知らず」で

口の中のお話をして頂きました。

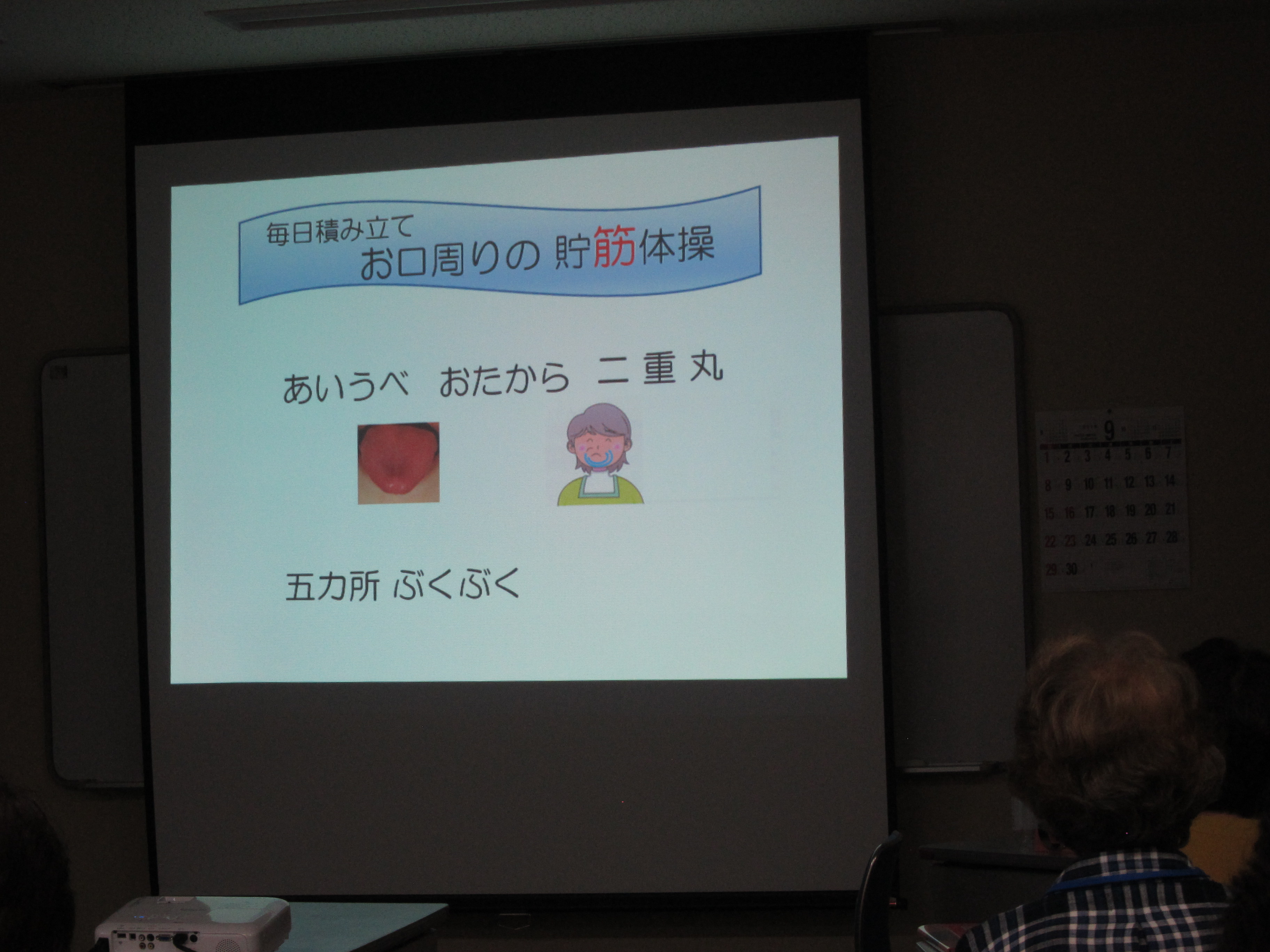

元気な口腔を支える3大要素「歯・唾液・筋肉」について、詳しく説明を聞きました。

歯はしっかり嚙むために、虫歯予防・歯周病予防をする。

唾液は、唾液腺を刺激して唾液の分泌を良くする。

筋肉は、あかんべーをしたり、舌を口の中でぐるぐる回して

口周りの筋肉を鍛える

フレイル予防のために口を元気にして「楽しく食べて・おしゃべりして・出かけて」毎日を楽しく、病知らずで過ごしましょう。

箕輪先生、ありがとうございました。

9月19日 第3回輝く高齢者介護予防講座

3回目の介護予防講座は介護保険についてケアマネージャーの

原田真紀さんに説明をして頂きました。

最初に肩回し体操・腰ひねり体操をして身体をほぐしながら、この体操を毎日の生活に取り入れて下さい。と……。続けることは大変ですが、我が身の老化防止のために頑張ってみませんか?

最近は夫婦2人暮らし、1人暮らしの家庭が多く日頃から近所の方々とのつながりが大切と話をされていました。実際遠くの子供より近所の他人ですね。1人暮らしではなお一層の事です。

日々の生活では自分らしいビジョンをもって生きることで、介護保険を利用する立場になった時に、そのビジョンに沿ったケアプランを立ててもらえ、不要なサービスを受けないですむことになるそうです。

今日は地域ごとにグループ分けをしました。講座終了後も仲間になれ、頼りあえる近くの他人になれるといいですね。

9月13日 輝く高齢者介護予防講座(2) 介護予防体操

第2回目の輝く高齢者介護予防講座は、理学療法士と大学でも講師をされている久保田直子氏に、教えて頂きました。健康寿命とフレイルの説明より適度な運動を継続する必要性を話して頂いた後

早速タオルを使ってストレッチ体操を。タオル1枚でいろいろな所の筋肉をストレッチが出来るので、日常的動作に取り入れて生活して下さいとのことでした。

その後東京パラリンピック正式競技のボッチャを、4グループに分かれて行いました。

白いジャックボール(目標球)に赤、青のそれぞれ6球ずつのボールを、いかに近づけるかを競う競技で、各グループの名前決めでは「勝利」「令和」「ファイト」「村山」と決まり大笑い。

いざ勝負となると皆さん、目を輝かせて対抗戦に大盛り上がりました。

円形に座り他のゲームもしして、笑いが絶え間なく出て、仲間意識が強まった楽しいひとときでした。

9月5日 輝く高齢者介護予防講座

今年度で10回目の、高齢福祉課からの委託事業「輝く高齢者介護予防講座」が9月5日よりスタートしました。

今回は受講者24名で5日はオリエンテーション.

体力測定(握力、5m歩行、片足立ち)を終えてから、「介護予防とは?」の講座を保健師の諸沢洋子氏に教えて頂きました。平均寿命と、健康寿命、介護予防の事業と内容と幅広く教えて頂きました。

次回は9月12日に介護予防体操です。

この講座は来年1月の木曜日までの、15回シリーズで毎年終了後は仲間ができて、社会参加活動へのきっかけになっております。

終了後には学びがあり、楽しい講座だったと思って頂けると幸いです。

8月24日 オレンジカフェ

今日のオレンジカフェは、女性3人の方によるマンドリン演奏を行いました。

マンドリン奏者は、マンドリン発祥地のイタリアを追い越し日本が世界一とか…。

マンドリンのために作曲された”マンドリンマーチ”で演奏が始まり、タンゴで有名な”ラ・クンパルシータ・月の砂漠・浜辺の歌”など馴染み深い曲に加え、映画音楽から”太陽がいっぱい”など11曲演奏してくださいました。

マンドリンの優しい音色、3人のアンサンブルの音色に引き込まれ、うっとり聴いていました。

アンコールも出て楽しいひと時でした。

7月27日 オレンジカフェ

今日のオレンジカフェのイベントは、ミキ&アンサンブルシニアメイトのメンバーによるヘルマンハープの演奏会でした。

三木先生とシニアメイトのスタッフ4人で編成されたグループです

まず先生よりドイツから来たヘルマンハープの由来をお話していただいた後、エーデルワイスや涙そうそうなど数曲弾いて頂き、オルゴールのような優しい音色に、カフェにいらした21名の皆様もうっとり聴いていらっしゃいました。

その後、実際にハープに触れあう体験コーナーの時間をつくり、

たくさんの方が触ったり奏でたりして、誰にでも優しく弾けるハープに笑顔も見られ、美味しいコーヒーやお茶を飲みながら、心が癒されたひとときでした。

演奏された5人のみなさま、ありがとうございました。